Arcade

subst. fém.7

Le mot désigne une ouverture en arc dans un mur, ainsi que l’arche d’un pont […].

En architecture, la spécialisation par rapport à arc et à arche donne au mot arcade l’acception « ensemble formé par l’arc et ses rapports ».

Surtout employé au pluriel, par exemple dans galerie à arcades, d’où les arcades, il en vient à désigner collectivement une galerie formée d’arcades, souvent aujourd’hui une galerie commerciale.

« Les arcades – plurale femminile »

© Giulia Nomis, Rome, 2021

GARE DE BRUXELLES LA CHAPELLE

© Elisabetta Rosa

Parfois, les arcades ne conduisent nulle part.

Cela dépend du sens qu’on leur donne et de la direction qu’on prend pour les parcourir. Cela dépend aussi de l’articulation entre mouvement et arrêt.

Les arcades ne doivent pas forcément conduire quelque part ailleurs.

Ce sont plutôt les ailleurs qui se rencontrent sous les arcades.

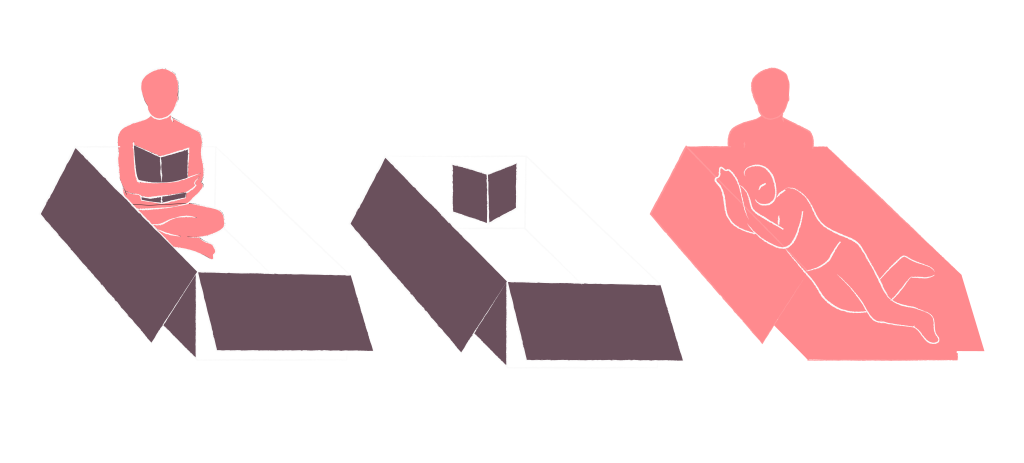

Ces arcades, autant de courbures de matière inorganique qui résonnent avec les inflexions des corps enveloppés par les cartons dépliés-repliés.

L’inflexion de la ligne génère les arcades, produit cet espacement précis qui contient les corps, ces corps.

© Nuno Pinto da Cruz

La gare de la Chapelle est entrée en fonction en 1952. Son existence est liée à la réalisation de la jonction ferroviaire Nord-Midi, une ligne continue qui sépare à jamais le bas et le haut de la ville, les habitant·e·s et la mémoire de leur ville.

Jonction : Action de joindre une chose à une autre. Résultat de cette action : joindre.

La construction de la jonction vue depuis la rue des Ursulines, 1940

© Archives de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB/MIVB). Source : bruciel.brussels

Le passage du chemin de fer produit une séparation (encore un espacement, une rupture).

Sous les viaducs, il y a des passages (à travers la rupture, d’autres espacements).

© Elisabetta Rosa

© Elisabetta Rosa

Sous les viaducs, il y a une série de locaux. Une partie est occupée par les services de la gare. Le reste est abandonné. Autrefois, plusieurs de ces espaces étaient des surfaces commerciales ou des ateliers.

Les volets sont fermés.

Pourquoi viendrait-on sous ces arcades ? Est-ce le passage qui rend possible l’architecture des arcades ? Est-ce le passage qui rend possible de s’arrêter sous les arcades ? Ou est-ce la fermeture des activités et l’absence de passages qui permet de rester ?

Le passage est le « mode majeur » des arcades, et des gares, d’ailleurs ; celui qui prédomine sur base des normes sociales.

Ces arcades, puisqu’elles semblent ne mener nulle part, puisqu’elles n’abritent pas le passage, sont-elles des espaces résiduels, des interstices ?

Pour pratiquer les interstices sans générer des suspicions, il faut montrer que l’on est en mouvement, qu’on a une destination. Dans un monde où toute personne se dirige quelque part, montrer qu’on a une direction permet de ne pas attirer l’attention.

Le passage est aussi le mode majeur des interstices.

Rester, passer : non pas une opposition, car rester est ce qui permet le passage, par différence.

Rester est le « mode mineur » des arcades, et aussi des interstices.

Le mode mineur est une « vie autre », expliquent G. Deleuze et F. Guattari 1. Il ne se situe pas aux marges du mode majeur ; il implique plutôt un changement radical dans la manière de penser et de faire, de dire, d’agir, de sentir ; tout cela, sans se faire remarquer, sans prendre le dessus.

Rester dormir sous les arcades, là où le passage est le mode majeur quand les arcades fonctionnent comme telles, mais aussi quand les arcades deviennent interstices. Il y a là quelque chose qu’on aperçoit à peine, un basculement de perspective, peut-être les traces d’une vie autre (une des autres vies possibles).

© Nuno Pinto da Cruz

On peut aussi penser les arcades comme des espaces-seuil.

W. Benjamin écrit que le seuil est une zone, et non pas une limite. Il a une épaisseur. Le mot allemand pour seuil, die Schwelle, contient le changement, le passage, le flux. Il exprime une continuité entre des différences 2. Comme le passage du rêve à l’état d’éveil, le seuil est une porte qui s’ouvre entre deux mondes.

Ces arcades, elles, connectent quels mondes ?

Quel est le rite de passage qui s’accomplit, dans cet espace ?

Les personnes que dorment sous ces arcades, de quoi rêvent-elles ?

Séverin Malaud, 2022 © Urban.brussels

Près de la gare du Midi, il y a une galerie d’arcades.

Elles relient les rails en haut, l’avenue en bas. Une connectivité verticale.

J’ai passé une heure ou plus à observer le passage sous ces arcades. J’ai compté un vélo, c’est tout.

Au bout de ce passage couvert, il y a un tunnel pour passer de l’autre côté des rails.

Le tunnel est un creux, les arcades une excroissance : son envers et son double.

© Massimo Lapolla, 2021

Le tunnel est très habité, des personnes y restent dormir, d’autres le traversent. Ce dessous est un espace dense – formes, matières, odeurs, corps.

Il y a quelque temps, une grille est venue fermer le tunnel et repousser les gens dehors, toutes ces personnes sans-abri qui l’habitaient. Un mouvement citoyen de protestation s’est alors opposé à cette hostilité. Le tunnel a été rouvert.

Le tunnel plein, les arcades vides.

Anna Rispoli, « Genius Loci », 2009

Artist: Anna Rispoli; Donators: The resident of Forest, Midi, Seine; Producers: Bravo, Wiels. 2 to 11 October 2009. Photo © Marc Wathieu (CC BY-NC 2.0). Source : flickr.com

L’installation d’Anna Rispoli, appelée GENIUS LOCI illumine ces arcades avec des lampadaires qui ont été donnés par les habitant·e·s du quartier.

Les effets de lumière confèrent à cet espace, autrement négligé, une allure d’intimité, d’habitabilité.

Mont des Arts

Intervenants Maurice Houyoux (architecte) ; Jules Ghobert (architecte) ; René Pechère (architecte paysagiste)

Réalisation 1954-1969

Style Architecture classicisante influencée par le style officiel et académique de la fin des années 1930. Symétrie et uniformité assez rigoureuses.

Ces arcades font partie d’un vaste complexe qui assure la liaison monumentale entre le haut et le bas de la ville, la place Royale, le Palais du Roi, et la Grand-Place.

Pour les réaliser, on a dû effacer les strates multiples et épaisses d’un quartier et exproprier ses habitant·e·s.

Un jardin en terrasse creuse l’espace et libère la matière.

Les arcades l’entourent, une transition souple de pleins-vides vers les constructions imposantes qui le jouxtent – la Bibliothèque royale, des bureaux, quelques bars et magasins, le Palais des Congrès, des espaces d’exposition.

Les touristes adorent venir ici voir le spectacle offert par le coucher du soleil et prendre des photos des toits, en contrebas, là où la ville redevient habitée.

© Anastasia Battani, 2018

Quelqu’un.e avait mis des chaises de plage, le spectacle atmosphérique au prix d’une bière, confortablement installé·e·s, le temps que le soleil se cache.

J’ai rencontré quelques personnes qui travaillent au Mont des Arts

Ces arcades, elles non plus n’amènent nulle part.

© Nuno Pinto da Cruz

Open Wall, c’est le nom qu’on a donné au mur qui délimite l’arrière des arcades, ce mur qui n’a pas d’ouvertures et sur lequel on est venu superposer une nouvelle surface, lisse.

Il fait partie du Parcours Street Art, un projet lancé en 2012 par la Ville de Bruxelles.

« Il y a réellement une place à Bruxelles pour l’art spontané » 3. (C’est moi qui souligne).

« Un mur de 60 mètres carrés, accessible à tous, qui offre aux tagueurs la possibilité de laisser une trace dans le centre-ville […] Il est permis de peindre uniquement sur le mur et nulle part ailleurs […] Le mur suscite l’attention des nombreux passants du centre-ville, en visite à Bruxelles, ou sur le chemin du bureau. Pour sa part, la Police est confiante dans le projet qui tient ses promesses actuellement tant les débordements aux alentours directs se font rares » 4. (C’est moi qui souligne).

Open Wall 2017 et 2021 5

Spontané, -ée

adj.8

A. – Qui se fait de soi-même, sans avoir été provoqué, qui se produit sans cause apparente. […]

B. – Que l’on fait de soi-même, de sa propre initiative ; qui se laisse aller à son propre mouvement, à son impulsion naturelle sans se laisser freiner ou entraver par les blocages du conformisme, de la raison, de la réflexion, de la volonté, etc. Il est aussi synonyme d’intuitif, créatif, spécialement dans l’univers discursif des beaux-arts.

Débordement

subst. masc.9

A. – Action de déborder, résultat de cette action […]

B. – Au sens figuré Débordement de + substantif. Quantité qui se répand à profusion, d’une manière subite et/ou violente […]

Généralement au pluriel. Sortie des limites de ce qui est permis ou admis, excès, désordre des mœurs.

Ces graffitis, appartiennent-ils au mode majeur ou au mode mineur des arcades ?

© Massimo Lapolla, 2021

Les couleurs des personnes sans-abri – leur sac de couchage, leur tente – elles seraient plus visibles s’il y avait juste le blanc de la pierre, derrière.

Ou si on prenait le temps de s’arrêter.

Un bâtiment du boulevard Anspach

Philippe

« Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses ; et toute chose en cache une autre.

— Moi, je n’ai ni désirs ni peurs, déclara le Khan, et mes rêves sont composés soit par mon esprit soit par le hasard.

— Les villes aussi se croient l’œuvre de l’esprit ou du hasard, mais ni l’un ni l’autre ne suffit pour faire tenir debout leurs murs. Tu ne jouis pas d’une ville à cause de ses sept ou soixante-dix-sept merveilles, mais de la réponse qu’elle apporte à l’une de tes questions. » 6

La mienne, je la cherche toujours.