Vestibule

subst. masc.6

A. – Pièce d’entrée d’un appartement, d’une maison, d’un édifice privé, donnant accès aux autres pièces […]

Au sens figuré. Ce qui précède quelque chose, ce qui conduit à quelque chose.

Dans son traité De architectura, Vitruve parle de la maison (Livres VI et VII) et fait une distinction entre les espaces privés, réservés à la famille, et les espaces qu’il appelle communia, où les personnes externes ont le droit de venir et de rester même si elles n’ont pas été invitées.

Le vestibule fait partie de ceux-ci.

Peu importe si la porte est ouverte ou fermée.

Le pavillon des passions humaines

Intervenants Jef Lambeaux (sculpteur), Victor Horta (architecte)

Typologie Sculpture et monument commémoratif ; salle d’exposition

Styles Néoclassicisme, Art nouveau

Classé depuis le 18 novembre 1976

Jef Lambeaux réalise le relief Les passions humaines entre 1886 et 1898.

Victor Horta construit un tempietto pour l’abriter, entre 1891 et 1897.

Dans la première version, le pavillon était ouvert. La façade derrière les arcades a été ajoutée suite aux plaintes du sculpteur, insatisfait de la proposition de l’architecte.

Je me souviendrai du moment où j’ai pris cette photo. Un samedi matin, en octobre, je promenais mon chien.

Dans ce parc, en plein quartier européen, je n’étais pas venue chercher des interstices – plutôt le contraire.

La tente bleue a capturé mon regard – pas le temple. Il ne s’est pas accroché à ma mémoire. La tente, si.

J’étais assez éloignée – cette distance qui m’assurait non pas la contemplation, mais le respect de l’intimité : l’intimité qui remplissait la tente.

L’intervalle, l’entre-deux, écrit G. Dorfles 1, est la juste distance pour contempler l’œuvre d’art. Ou la vie contenue dans cette tente, selon les cas.

Quelque temps après, en rouvrant la photo, sur l’écran de mon ordinateur j’ai vu, autour de la tente, le Pavillon.

© Elisabetta Rosa

Ce Pavillon qui contient Les passions.

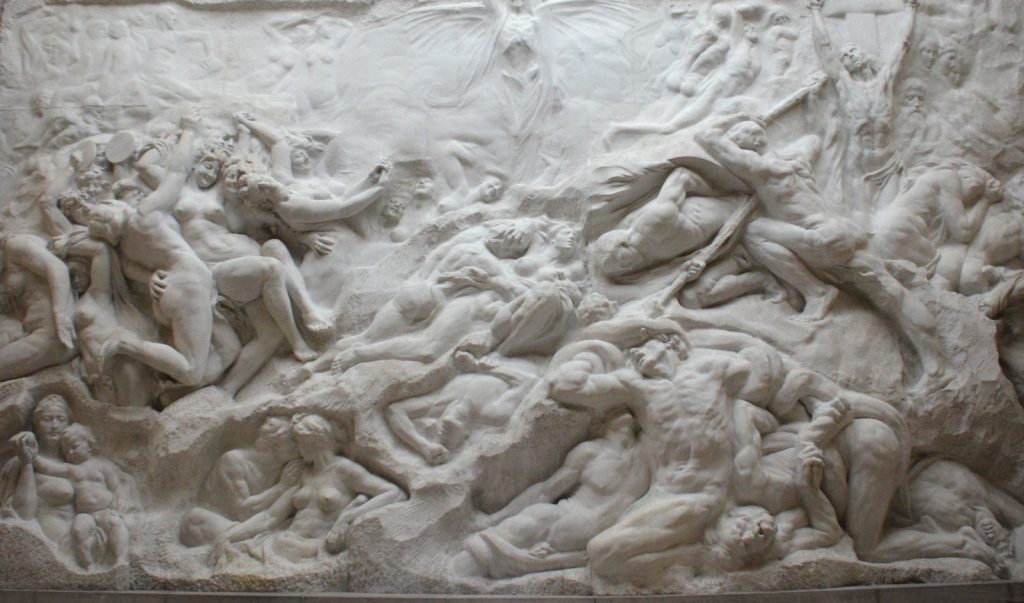

Le relief des Passions humaines

Les passions humaines, de Jef Lambeaux, Photo © Christine Van Heertum (CC BY-SA 4.0). Source : Wikimedia Commons

17 blocs de marbre de Carrare

12 mètres de large

8 mètres de haut

La Maternité, la Séduction, le Suicide, les Trois Âges de l’humanité, le Meurtre de Caïn et Abele, la Débauche, la Joie ou la Bacchanale, le Viol, la Guerre, le Remords ou Adam et Ève.

Les Grâces, les Légions infernales, le Christ, Dieu le Père et les trois Parques.

Rosi Braidotti consacre une partie de son ouvrage Nomadic Subjects 2 à une topologie des passions inspirée par Nietzsche, Spinoza et Deleuze. Sur cette base, elle explique que la passion n’est pas une prérogative de l’humain ; elle concerne l’appartenance à une matière commune, la vie, dans sa forme totalement dépersonnalisée. Cette vie qui traverse toute chose.

Ainsi, les passions sont des forces qui vont au-delà des principes de la forme et de l’organisation rationnelle ; elles sont des forces de la matière vivante, et n’ont pas de forme précise.

Ce n’est pas l’architecte ou le relief qui font exister le Pavillon.

Ce sont les passions et tous ces corps qui les incarnent, la pierre, l’œuvre et la sueur, et les autres vies qui se sont croisées ici tout au long de ce temps.

Le Pavillon, fait-il exister la tente bleue et la personne qui habite le vestibule ?

Ou ce sont, encore, les passions qui les font exister ?

© Nuno Pinto da Cruz, 2020

J’ai rencontré quelqu’un qui travaille dans ce parc au petit matin

Grande Mosquée de Bruxelles / Colonnes du Pavillon des passions humaines

© Elisabetta Rosa

Il y a ce poème de W.H. Auden, Brussels in Winter, qui évoque une humanité en quête de chaleur, une ville qui n’en offre pas, ni à ses habitant·e·s, ni aux étranger·e·s (au moins qu’ils/elles puissent payer).

Wandering through cold streets tangled like old string,

Coming on fountains silent in the frost,

The city still escapes you; it has lost

The qualities that say ‘I am a Thing’.

Only the homeless and the really humbled

Seem to be sure exactly where they are,

And in their misery are all assembled;

The winter holds them like the Opera.

Ridges of rich apartments rise to-night

Where isolated windows glow like farms,

A phrase goes packed with meaning like a van,

A look contains the history of man,

And fifty francs will earn the stranger right

To take the heartless city in his arms.3

Valter Vinagre, « Posto de trabalho », 2010 à 2013

Photo © Pedro Ribeiro Simões, « Untitled »: # 53 Portugal from the series « Posto de Trabalho » (2013) – Valter Vinagre, Museu Arte Arquitectura Tecnologia (MAAT), Belem, Lisbon, Portugal (CC BY 2.0). Source : flickr.com

Valter Vinagre, dans son reportage Posto de trabalho (Poste de travail) montre des traces de prestations sexuelles tarifées dans des bois qui, depuis longtemps, ont pour seule fonction de servir d’écran, de cachette, loin (ou à côté) des chemins où les passants passent et ne voient rien.

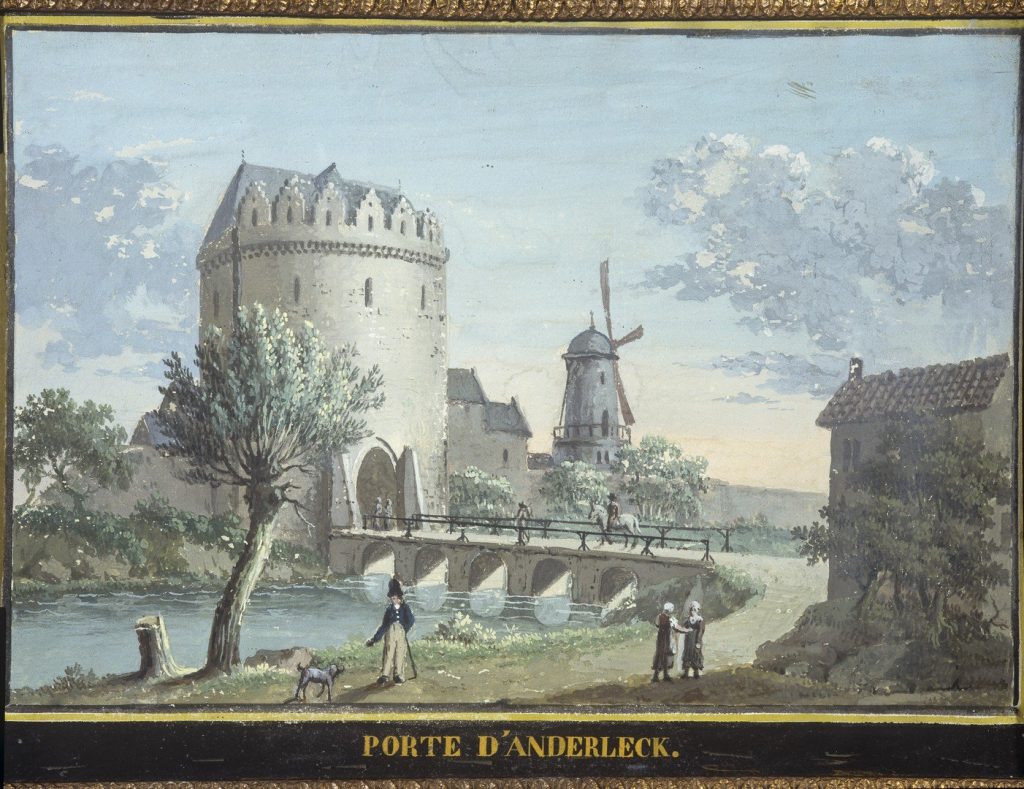

PAVILLON D’OCTROI, PORTE D’ANDERLECHT

Intervenant Auguste Payen (architecte) ; Joseph Geefs (sculpteur)

Typologie Pavillon d’octroi

Style Néoclassicisme d’ordre toscan

Période de construction 1833-1836

Classé depuis le 22 avril 1989

Deux aubettes, de part et d’autre de la chaussée, le long de la Petite Ceinture, abritaient à l’époque de leur construction les agents communaux chargés de l’octroi et du contrôle des entrées et des sorties de la ville, des marchandises et des personnes.

Lieu de passage et de halte, elles occupent l’emplacement de l’ancienne porte médiévale, démantelée en 1784, quand a commencé la démolition des murs de la ville. Au-delà de cette porte il y avait un fossé, un canal de dérivation de la Senne, une irroration d’énergie hydroélectrique et d’insalubrité pour le centre-ville.

Louis Spaak (attribué à), « L’ancienne Porte d’Anderlecht », entre 1782 et 1785

Dessin mixte

© Musée de la Ville de Bruxelles, 2013

Les deux aubettes étaient reliées par une grille, du côté des faubourgs. La grille a disparu, emportée par la joie collective lors de l’abolition de l’octroi en 1860.

Les aubettes sont restées. On les appelle aujourd’hui Porte d’Anderlecht.

Aubette nord 4

L’administration n’a pas donné de fonction précise à l’aubette nord.

L’aubette sud, vers le boulevard du Midi, commémore par une plaque en bronze sur sa façade arrière les travaux de recouvrement de la Senne.

Elle abrite le Musée des égouts de la Ville de Bruxelles. Elle donne ainsi accès au monde du dessous.

Au total, 350 kilomètres de tunnels recueillent les eaux usées de la ville.

Le musée se développe en sous-sol. Le parcours comprend une visite de la Senne souterraine et d’un collecteur.

La sous-face soutient l’épaisseur habitée de la surface.

La Senne souterraine, sous le Musée des égouts

Photo © Tom Parnell, De Zenne/La Senne, Brussels, 2018, (CC BY-SA 2.0). Source : flickr.com

Aubette sud, façade arrière

© Elisabetta Rosa

Un énorme carrefour entoure ce pavillon. Il ne peut rien cacher, dirait-on (mis à part le monde souterrain).

L’arrière de l’aubette donne sur le milieu du boulevard, un long espace ouvert entre la circulation intense des deux voies.

Cet espace « entre » est souvent habité.

Il y avait auparavant un parking. Des familles vivaient dans leurs voitures.

L’intervalle entre deux voitures (ou camionnettes parfois) servait d’espace de stockage et de vie – des poussettes, des chaises, des sèche-linge, des valises, des repas, des jeux d’enfants.

Puis l’espace a été vidé et une distance a été dessinée par des blocs de pierre.

Ou alors c’est le contraire : les blocs produisent une rupture signifiante de l’espace, ils séparent, ils éloignent.

Des canapés rouges feront ensuite leur apparition, ils seront placés très précisément contre le pavillon. La distance est annulée. Les blocs délimitent maintenant un grand séjour.

Les voitures sont garées un peu plus loin ; quelqu’un a installé une tente (bleue).

© Elisabetta Rosa

Combien de temps dure un interstice ?

Patrimoine

subst. masc.7

A. – Ensemble de biens hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants […]

B. – Par analogie ou au sens figuré [En parlant d’un trait de caractère, d’un comportement, de valeurs morales, culturelles, etc.] Ce qui est transmis à une personne, une collectivité, par les ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage commun.

Cette photo est publiée sur le site internet de l’Inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, à la page dédiée au Pavillon d’octroi de la Porte d’Anderlecht :

Porte d’Anderlecht, Pavillon d’octroi, Aubette nord, 2015

© Région de Bruxelles-Capitale, Inventaire du Patrimoine Architectural. Source : monument.heritage.brussels.fr

On aperçoit, entre les colonnes du vestibule, des tissus et des couleurs que quelqu’un a installés pour rendre cet espace habitable.

Cet aménagement re-signifie le présent du pavillon.

L’image inventoriée sur le site cristallise cette re-signification et l’inclut sous le titre de « patrimoine ». La représentation figée par l’image dure plus longtemps que la vie : les habitant·e·s du vestibule ne sont plus là depuis longtemps.

Leur départ n’est pas dû au hasard.

Petite histoire d’une douche et des plantes qui bougent

En 2018, ce pavillon a reçu le prix « Pics d’or, section internationale » de la Fondation Abbé Pierre.

Pics, parce que c’est là que la ville devient aiguë et méprisante.

Ce prix est attribué aux dispositifs les plus innovants (ou créatifs, dirais-je) pour éloigner les personnes sans-abri des espaces où leur présence n’est pas acceptée.

© Elisabetta Rosa

Ce pavillon est né pour exercer un contrôle – des personnes et des marchandises. Sa forme et son emplacement rendaient cette fonction explicite, légitime.

Aujourd’hui, le contrôle s’est transformé en surveillance et répression.

Les dispositifs du mépris font preuve d’une grande fantaisie ; leur design, d’une grande créativité.5

Un œil attentif ne manquera pas de saisir ces architectures disciplinantes, hostiles, dissuasives qui ponctuent les espaces publics, à Bruxelles comme dans beaucoup d’autres villes – des bancs sur lesquels on ne peut pas dormir, des pointes métalliques sur lesquelles on ne peut pas s’asseoir, ni faire du skateboard.

© Séverin Malaud, 2022

PALAIS DE JUSTICE

Intervenant Joseph Poelaert (architecte)

Réalisation 1866-1883

Style éclectique d’inspiration classique avec emprunts à l’architecture assyro-babylonienne et égyptienne

Classé depuis le 3 mai 2001

Le plan dessine un rectangle de 150 sur 160 m et occupe au sol une surface de 26.000 m2. Il se veut l’édifice le plus grand réalisé au XIXe siècle en Europe.

Son emplacement correspond au Galgenberg, ancien lieu de pendaison de la ville au Moyen Âge.

Place Poelaert, Palais de Justice. Vue aérienne vers la place Royale

© Région de Bruxelles-Capitale, Inventaire du patrimoine architectural. Source : monument.heritage.brussels.fr

Sa réalisation est un espacement. Il surplombe ce qui reste d’un quartier populaire dont une partie a disparu pour lui faire place – immeubles, habitants, rues.

Les Bruxellois·e·s l’appellent « mammouth ».

Depuis 1976, un chantier de restauration l’englobe (c’est sans fin).

Le dénivellement entre le site du palais et les quartiers en contrebas amplifie le poids physique et visuel du bâtiment, au point qu’il semble vouloir écraser ces figurines qu’il observe, là-bas.

Sa taille n’a rien d’humain. Les avocat·e·s et les juges qui rentrent et qui sortent ne dessinent rien d’autre que de petites taches noires et blanches, la toge et son col. Tous les autres sont engloutis par l’énorme façade.

L’énormité du palais se transmet du corps du bâtiment au corps de celui ou celle qui passe devant, derrière, à côté. Ou qui le regarde de loin.

Le vide qui fait face au palais lui est asservi. Il porte le nom de place, mais il ressemble plutôt à un grand carrefour. Les perspectives de contemplation sont occupées par des voitures et les piétons ne peuvent parcourir que son périmètre.

Pourtant, cela ne réduit pas – au contraire, cela amplifie – le sentiment d’intimidation que ce palais suscite.

© Elisabetta Rosa

J’ai retrouvé cette photo parmi une centaine d’autres. Je me souviens du moment précis où j’ai pris chacune d’elles, ainsi que du lieu où je me trouvais.

L’interstice se solidifie, dans ma mémoire à moi.

Si je me souviens de l’espace et du temps de chaque photo, c’est aussi parce qu’il y a toujours cette distance entre moi et ce que je regarde à travers mon objectif (la tente bleue, les canapés rouges).

Cette image-ci fait exception.

J’étais engloutie par la monumentalité du palais. Pour prendre cette photo, je suis allée tout près. Tellement près, que j’ai oublié où c’était. (La proximité a annulé l’étonnement, je crois).

Il s’agissait d’une porte latérale du palais de justice. Je n’en étais pas sûre, mais des ami·e·s à qui j’ai montré l’image me l’ont confirmé.

Je suis retournée sur place et j’ai cherché cette porte au moins cinq ou six fois. Je ne l’ai jamais trouvée.

Peut-être certaines parties du bâtiment deviennent-elles inaccessibles au fur et à mesure des déplacements du chantier. Peut-être que ça n’existe plus (ou alors ça n’a jamais existé à part dans la mémoire de mes ami·e·s).

Le tissu bleu, la planche, les bougies : ce ne sont que des traces laissées par celle ou celui qui habitait cette porte. Le jour ? La nuit ? Y a-t-il un éclairage la nuit ?

Pourvu que la justice ne vienne pas me chasser.

L’espace ici est très plein. Il semblerait qu’il n’y ait pas de place pour autre chose que le spectacle offert par cette grandeur lumineuse. Ni dans la vie ni dans le souvenir.