Parfois, l’habiter des personnes sans-abri se fait place sur les limites – plus ou moins visibles, plus ou moins tangibles – qui séparent le public du privé, l’intérieur de l’extérieur, le dedans et le dehors.

Remparts et enceintes – ce qui reste des murs dont la ville avait besoin pour devenir habitable.

Niches – ces épaisseurs qui creusent l’espace domestique.

C’est comme si l’habiter des personnes sans-abri remplissait ces limites et en dévoilait les continuités et les discontinuités, le caractère éphémère et en même temps puissant, les possibilités de relation – plutôt que de séparation – qu’elles ouvrent.

HORS

adv. et prép.5

Hors apparaît d’abord dans hors de… locution prépositive, avec le sens de « en dehors de » (sens local ou temporel d’extériorité), courant aujourd’hui ; le mot est employé ensuite (v. 1135) comme adverbe de lieu, sorti d’usage, pour « dehors » (aller hors). […]

La préposition hors, « à l’extérieur de », « au-delà de », est construite directement avec son régime (mil. XIIe s., hors la ville), cette construction est archaïque sauf dans quelques expressions ou avec un complément abstrait (hors catégorie, hors jeu…). […]

Two Intersecting Sine Waves est une installation de Dan Graham. La structure en verre semi-transparent multiplie leslimites et les niveaux de la perception.

L’observateur voit le monde derrière le verre et perçoit en même temps le réflexe de son image en train de regarder.

L’espace intérieur du soi et l’espace extérieur du monde sont à la fois séparés et mis en relation.

Dan Graham, « Two Intersecting Sine Waves », 2017. Kunsthalle Mannheim 1

Il y a là toute l’articulation entre l’intériorité, l’extériorité et le sentiment du mouvement nécessaire pour passer de l’une à l’autre.

Pour traverser la limite,

ou la parcourir,

ou trouver sa place par rapport à celle-ci.

LIMITE

subst. fém.6

A. – Ligne qui détermine une étendue, une chose ayant un développement spatial : ligne qui sépare deux étendues […]

B. – Au sens figuré

1. Ce qui détermine un domaine, ce qui sépare deux domaines […]

2. Ce qui ne peut ou ne doit être dépassé […]

Emprunté au latin limes, limitis, « chemin bordant un domaine », « sentier entre deux champs », « limite, frontière », mot sans étymologie connue que l’on rapproche, à titre d’hypothèse, de limen, « seuil ». 2

La limite est une ligne qui sépare.

On peut se trouver d’un côté de la limite. Ou de l’autre.

La limite sépare, mais elle tient aussi ensemble des rives adverses (c’est encore Heidegger 3).

Si la limite sépare deux étendues, ce sont ces étendues qui donnent lieu à la limite.

On peut franchir une limite et on peut aussi la parcourir.

Se placer entre deux limites.

Rester sur la limite.

Tout au long de la limite.

Les lignes que l’urbaniste ou l’architecte tracent sur un plan sont souvent des limites.

Dedans / dehors

Public / privé

Au-dessus / en dessous

En deçà / au-delà

On sépare : usages, fonctions, propriétés, individus.

Mais il y a aussi d’autres lignes qui sont dessinées sur des cartes et ce, pas dans le but de créer des séparations.

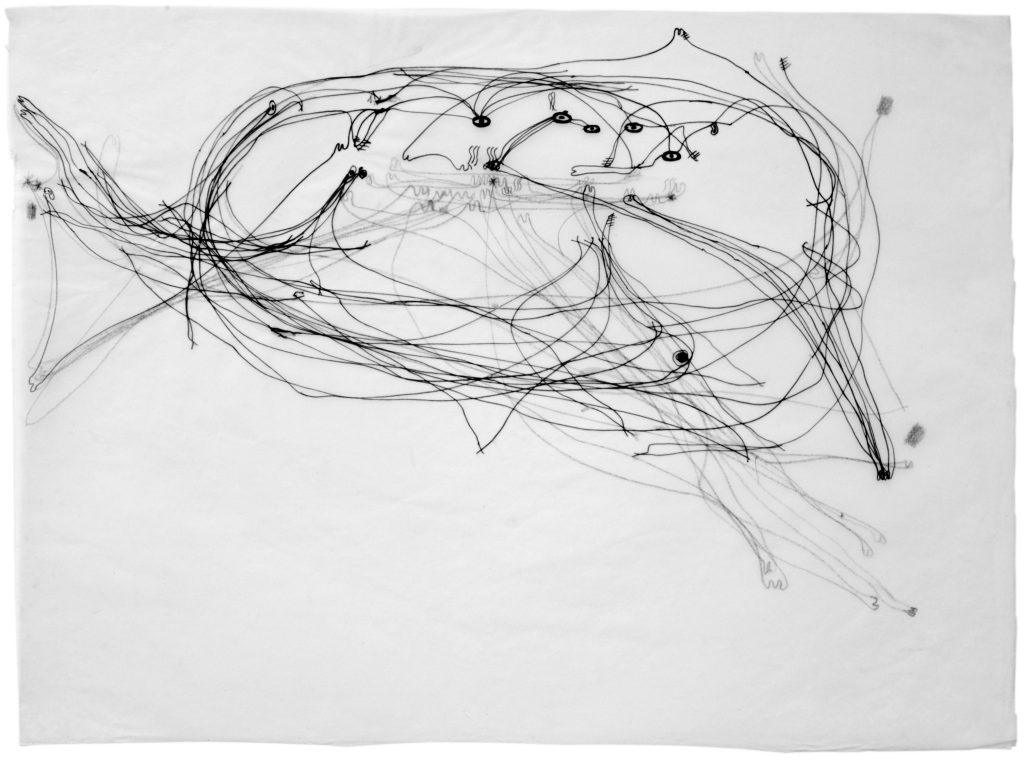

Fernand Deligny a retracé les trajets des enfants autistes dont il s’occupait en tant que pédagogue et psychiatre. C’était dans les années 1960, dans un petit village des Cévennes.

Ces cartes reproduisent les parcours de ces enfants qui erraient de manière répétitive et incessante.

Deligny décrit ces trajets comme des « lignes d’erre ».

Fernand Deligny, « Lignes d’erre »

© Maison d’Édition l’Arachnéen, Paris. Source : S.A. de Toledo, T. Boccon-Gibod, B. Ogilvie, Cartes et lignes d’erre. Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979, Paris, L’Arachnéen, 2013.

« Encore faut-il que celui-là qui s’y met, à tracer, s’apprête bien volontiers à voir autre chose que ce que son regard lui rapporte ». 4

Ce que Deligny appelle « autre chose » est un espace de partage, un lieu qui se crée de par les lignes d’erre, entre lui et ces enfants autistes, au-delà et en deçà du langage.

Ce lieu correspond à une découverte.

Peut-être que les architectes et les urbanistes voient aussi d’autres choses outre et entre ces lignes qui délimitent.

Ou peut-être, ces lignes qui sont dessinées pour délimiter, finalement, sont brouillées par d’autres lignes qui les parcourent et les traversent et créent ainsi un « commun » imprévu.