REMPART

subst. masc.17

A. – 1. Fortif. Forte muraille de maçonnerie ou de pierres, levée de terre ou encore enceinte rasante composée de bastions et de courtines, surmontée d’un parapet, entourée d’un fossé, percée de portes et de poternes, destinée à protéger le périmètre qu’elle entoure en le rendant inaccessible de l’extérieur […]

2. Zone située près des remparts d’une ville ou qui en occupe la place […]

B. – Au fig. Ce qui rend quelque chose inaccessible à quelque chose d’autre ou ce qui protège quelque chose contre quelque chose d’autre […]

Les remparts protègent, enferment. Créent un dedans et un dehors.

Ils sont une limite plutôt qu’un seuil. On ne les franchit pas, on y passe à travers, là où des trous sont creusés et des portes installées. Mais il n’est pas dit que ces portes soient ouvertes.

Dans le centre-ville de Bruxelles et sur ses abords, des traces des anciens remparts continuent à ponctuer l’espace, souvent de manière discrète, sans se donner trop à voir, absorbées comme elles le sont par la superposition et la juxtaposition des strates.

Tour du Pléban et multiplication des strates

Première enceinte de Bruxelles – Tour du Pléban (intra-muros). Vue depuis l’angle de la rue de Ligne et de la rue du Bois Sauvage. Photo © MisterQ – Own work, 2021 (CC BY-SA 4.0). Source : Wikimedia Commons

Les remparts sont-ils le signe d’un habiter ?

Habiter, écrit J.-M. Besse, c’est « tracer des lignes et dessiner des surfaces, c’est écrire sur la terre ».

Ces signes transforment la surface de la terre en « une sorte de grande demeure, en un intérieur universel ».1

Habiter, c’est ménager l’espace.

Ménager, c’est libérer l’espace.

Cela peut se faire si une limite est définie au préalable – grâce à laquelle et à partir de laquelle l’espace s’ouvre, comme l’expliquait Heidegger.2

Les remparts sont des limites bâties qui ouvrent l’espace intérieur tout en le refermant sur l’extérieur.

L’intérieur devient habitable ; et l’extérieur ?

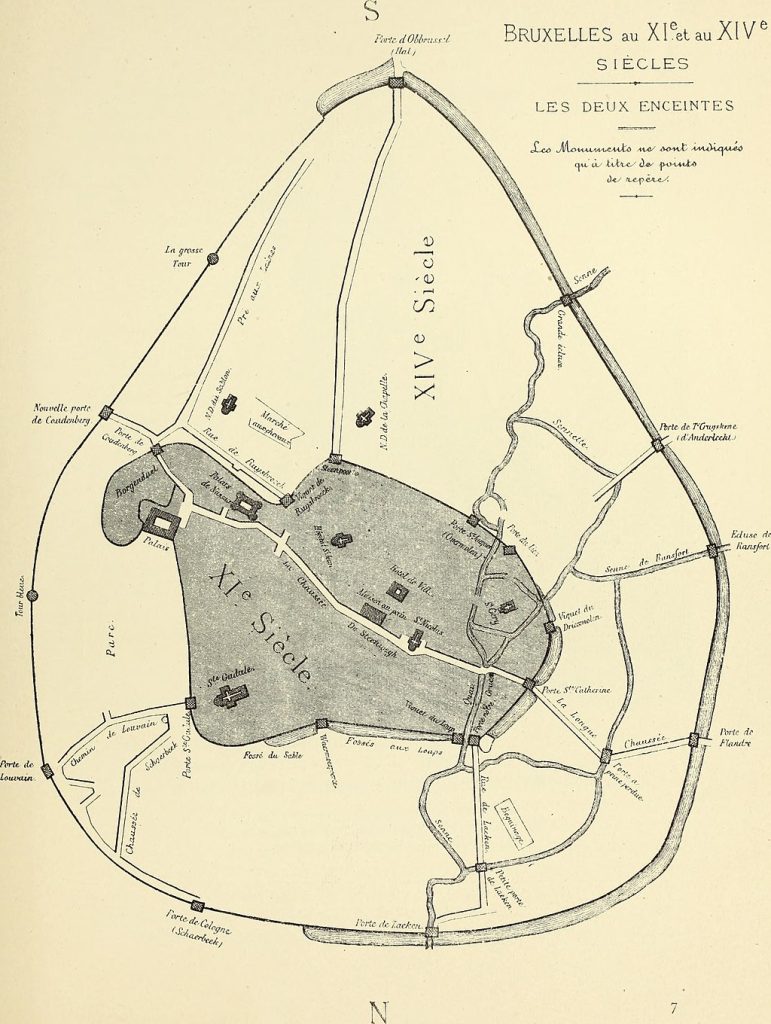

Carte des remparts de Bruxelles au XIe et XIVe siècles

Tracer une ligne signifie unir et diviser,

les deux choses en même temps.

Rempart des Moines

Le Rempart des Moines désigne un ensemble de cinq tours de logements sociaux. Une des limites du périmètre de l’îlot est la rue du Rempart des Moines.

Elle suit le tracé d’anciens petits remparts médiévaux.

Ces remparts étaient constitués par un mur de terre avec fossé. Une deuxième enceinte fut construite par la suite, et les petits remparts perdirent leur rôle défensif. Le fossé fut asséché et loti.

La ligne se remplit.

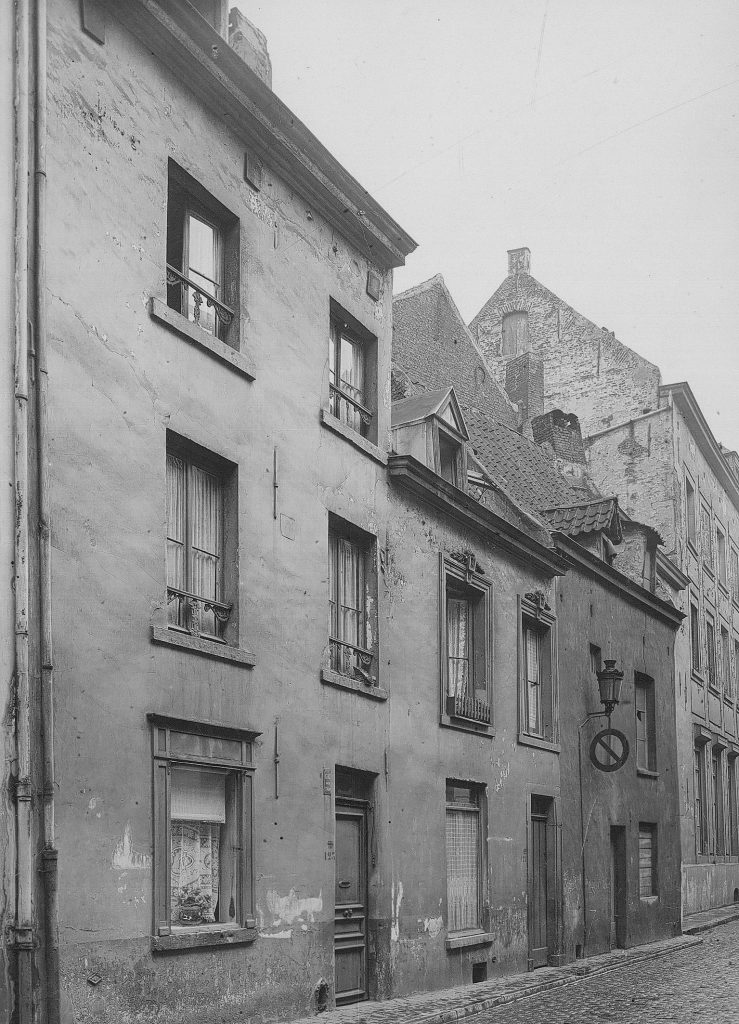

Maison, rue du Rempart des Moines 94-96, 1791–1810 (gauche) et Maison, rue du Rempart des Moines 119-123, 1791–1810 (droite) 3

Les tours de logements sociaux arrivent à la fin des années 1960.

Avant et après la construction de l’ensemble Rempart des Moines (1930-1935 / aujourd’hui) 18

Les relations entre les pleins et les vides, entre les horizontalités et les verticalités, très plates et lisses – tout cela ouvre l’espace et crée de la place.

Le statut des espaces – publics, privés, intérieurs, extérieurs, devant, arrière – devient incertain.

© Séverin Malaud, 2022

Cette incertitude permet d’autres

attributions de sens.

Les personnes qui dorment sur la ligne de séparation entre le dedans et le dehors créent ou inventent un « lieu commun ».

Ce n’est pas le langage qui nous signifie cela, mais bien les corps.

Il n’y a pas d’espace arrière où l’on peut se cacher. Tout, en-deçà de la surface lisse des façades, est public, ouvert, désobstrué.

© Elisabetta Rosa

© Elisabetta Rosa

© Elisabetta Rosa

« À la question “Où habitez-vous ?”, on me répond parfois :

“J’habite là où je dors” ».4

J’habite là où je dors.

On habite là où l’on revient quotidiennement pour dormir.

Dormir est une pratique qui se répète dans le temps et cette répétition occupe un espace précis, matériel, où il y a des objets qui nous sont familiers.

(Un matelas suffit).

On habite là où l’on peut dormir, car « je me trouve bien, j’y dors bien, je me sens pour ainsi dire accueilli par cet endroit, il me convient ».5

Dormir et habiter, ce n’est pas seulement une question d’espace et de temps.

C’est aussi une question d’affection et de confiance.

© Séverin Malaud, 2022

J’habitais à quelques dizaines de mètres et je passais devant ces tours au moins une fois par jour.

Des espaces dominés par des façades lisses et plates.

La seule chose qui leur donne du mouvement, ce sont les auvents qui protègent les entrées.

L’espace au-dessous des auvents – parfois celui de droite, parfois celui de gauche – était toujours habité.

Les corps dormants : une présence constante.

Les photos que j’ai prises ont un cadrage très large. Je n’ai jamais osé me rapprocher.

Une épaisseur d’intimité enveloppait ces corps et les objets qui les entouraient.

Cet espace entre les immeubles dégageait une force centripète.

J’ai toujours contourné cet îlot. Je me suis tenue sur la ligne.

Pour construire ces immeubles, on a dû créer de la place. Les maisons existantes ont été détruites. Les impasses qui leur donnaient accès, aussi.

Comme si, après des siècles d’une vie sociale en retrait, on voulait mettre les habitant·e·s sur le devant de la scène.

IMPASSE

subst. fém.19

A. – Rue sans issue […]

Par extension. Passage sans issue […]

B. – Au figuré. Position ou situation qui ne présente pas d’issue favorable […]

Impasse du Sorbier, 1930

« L’impasse est avant tout un lieu d’habitation situé en retrait d’une voie publique, avec laquelle elle ne communique que par un goulot plus ou moins étroit ».6

Faire disparaître l’impasse signifie faire disparaître l’habiter qui l’entoure et lui donne forme.

Et si l’on se tient au sens figuré, éliminer une impasse signifie trouver une issue, une sortie, un passage.

Impasse de la Perle d’Amour, 1944 7

Les tours de logements sociaux vont bientôt disparaître. Démolies, elles vont laisser place à un nouveau projet qui va (re)fermer l’îlot, séparer la voirie des espaces intérieurs. Le public du privé.

Le « hors-voirie » est-il aussi

destiné à disparaître ?

« L’intimité territoriale peut résulter d’une obligation de repli correspondant à un défaut de domicile légal, à une exclusion de l’espace public, mais elle participe d’une ouverture : elle instaure une autre dimension de la subjectivité, démarquée du partage public/privé. Ce qui apparaît dans cette ouverture n’est pas l’horizon d’un sujet collectif ni même l’imaginaire d’une communauté alternative édifiée sur les ruines du contrat politique. L’opposition binaire privé/public est suspendue par la soustraction de l’intimité et son déplacement dans la dimension territoriale ».8

Il m’est arrivé de voir d’autres personnes dormir au milieu d’une étendue d’herbe.

© Elisabetta Rosa

L’intimité, existe-t-elle aussi à l’extérieur ?

J’ai pris cette photo à Marseille, il y a longtemps.

© Elisabetta Rosa

J’ai retrouvé ces autocollants dans d’autres villes aussi, y compris à Bruxelles.

J’existe – POINT.

Est-il suffisant d’exister pour habiter ?

FRICHES REMPART DES MOINES

Des murs gris, sans fenêtres, sortes de blessures aveugles et muettes.

Traces des anciennes maisons qui avaient rempli les remparts et qui ont été démolies pour faire place à ces grands immeubles.

Friche

subst. fém.20

A. – Agriculture

1. Terre vierge ou (le plus souvent) laissée à l’abandon […]

2. Loc. adv. ou adj. En friche. En état d’inculture […]

B. – Au figuré, notamment dans le domaine de l’intelligence […]

1. Domaine inexploré ou négligé […]

2. Loc. adv. ou adj. En friche. À l’abandon, inemployé […]

Friche désigne depuis l’ancien français une terre qu’on laisse reposer, notamment dans l’expression en friche (v. 1270). Au figuré, friche se dit (v. 1460) de ce qu’on laisse sans soins et spécialement d’un domaine intellectuel laissé inexploité.9

Deux parcelles sont restées en marge des transformations du site Rempart des Moines et des rénovations qui investissent le quartier depuis les années 1990.

Laissées libres.

L’apparition des friches. Avant et après la construction de l’ensemble Rempart des Moines (1953 – 1977) 21

La première parcelle est devenue une terre cultivée, un petit potager collectif.

Il y a là quelque chose qui s’apparente au « tiers paysage » que Gilles Clément a mis en valeur. Il parle d’un paysage qu’on ménage (plutôt qu’on aménage).10

« Jardiner les possibles, prendre soin de ce qui se tente, partir de ce qui est, en faire cas, le soutenir, l’élargir, le laisser partir, le laisser rêver ».11

Pendant l’hiver, quand le jardin se repose, la cabane à outils devient un espace habité.

© Elisabetta Rosa

La fresque est arrivée par après. Il fallait que ce gris cède la place aux couleurs.

Elle a été réalisée par le dessinateur Brecht Evens en 2017.

Elle fait partie du Parcours BD de la Ville de Bruxelles.

La nature représentée, institutionnalisée. On ne laisse rien au hasard.

© Séverin Malaud, 2022

Cette nature – il faut la cadrer, la mettre dans des bacs, l’arroser, la protéger.

(Je ne sais pas si des tomates poussent ici, ou juste des patates. Ou des herbes aromatiques).

© Elisabetta Rosa

L’autre parcelle-friche est un coin.

Quelqu’un a écrit dans un cœur dessiné sur le mur : « La vie est belle, le monde pourri ».

Il y a un tapis bleu, ce matériel qui crée une épaisseur sur le sol pour protéger les enfants quand ils/elles tombent. Une aire de jeux se prépare, mais elle se fait attendre.

© Elisabetta Rosa

Il y a aussi une tente grise,

puis un parapluie noir, un tapis rose.

Ces objets répartissent l’espace et tentent de produire des seuils entre le propre et le public.

Des frontières qui restent fragiles, cependant.

Le tapis, d’habitude on le place

à l’entrée, devant le seuil.

Tapis

subst. masc.22

A. – [Désigne une étoffe]

1. Vieilli. Panneau d’étoffe ouvragé que l’on pose sur un meuble, un mur ou un sol […]

2. Panneau plus ou moins épais de fibres d’origine animale, végétale ou synthétique, nouées ou tissées selon divers procédés, que l’on pose sur le sol pour le confort et la décoration […]

Foucault parle aussi de tapis dans son « hétérotopologie »12:

« L’hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles […] Quant aux tapis, ils étaient, à l’origine, des reproductions de jardins. Le jardin, c’est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c’est une sorte de jardin mobile à travers l’espace. Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde. Le jardin, c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante ».

En 2019, des travaux de rénovation des espaces publics autour des immeubles de logements sociaux commencent.

Le tapis bleu devient un gazon.

Une araignée s’empare de l’espace.

Le coin est mis en chantier.

Je ne sais pas si ces barrières servaient à cacher quelque chose, quelqu’un.

Ou bien si elles avaient été amenées par quelqu’un pour se protéger – matérialiser les seuils.

De temps en temps, j’ai croisé des adolescent·e·s, accroché·e·s à l’araignée, venu·e·s fumer et écouter de la musique sur leur smartphone.

Peu après, l’espace a été fermé. Une grosse intervention sur le bâtiment d’à côté.

© Elisabetta Rosa

Il fallait protéger l’araignée.

(Comme la nature).

Ou l’emprisonner.

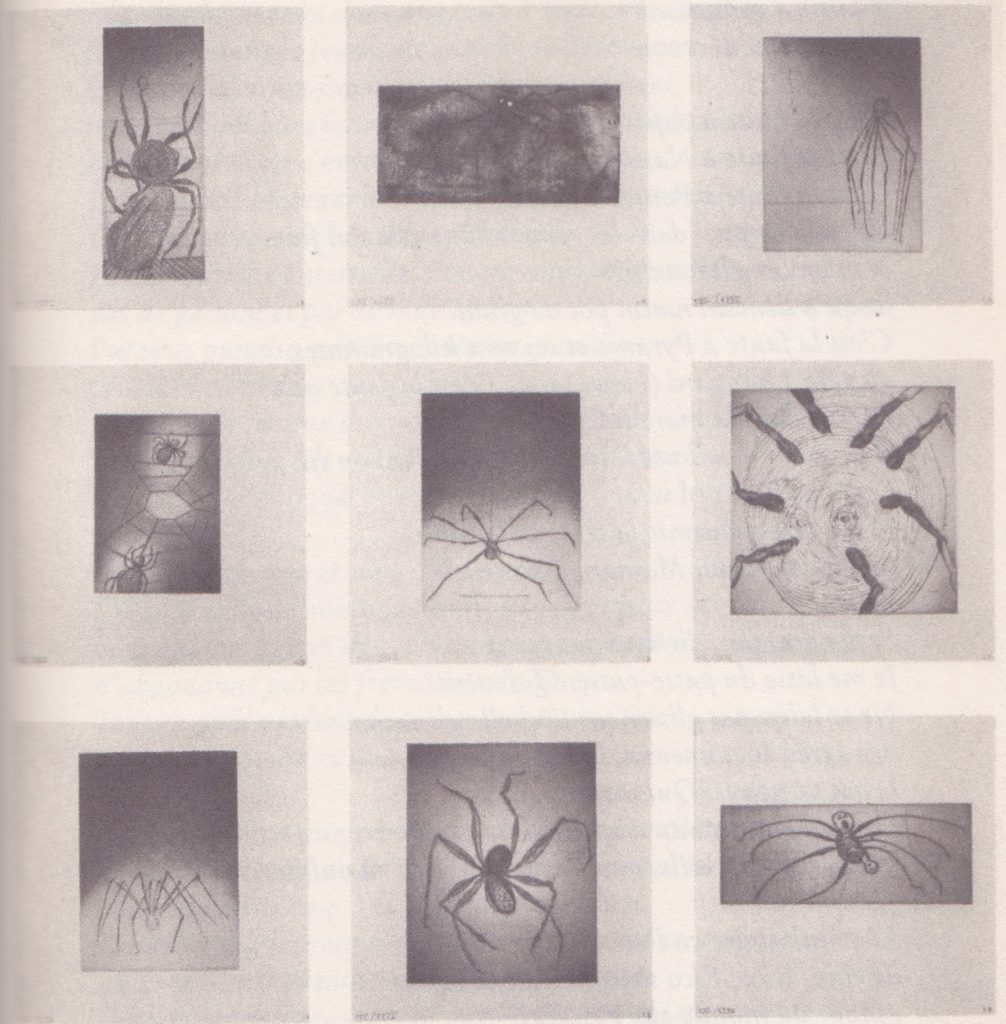

Les textes que Louise Bourgeois réunit dans « Ode à ma mère » sont consacrés à l’araignée.

L. Bourgeois, « Ode à ma mère », 1995.

L. Bourgeois, « Ode à ma mère », 1995. Serie di nove puntesecche con un testo, 30,4 x 30,4 cm. Source : L. Bourgeois, Distruzione del padre Ricostruzione del padre. Scritti e interviste. Milano, Quodlibet, 2018, p. 356.

« Pour mon goût, l’araignée est un petit peu trop fastidieuse. Elle a ce côté français, de tripoteuse, raisonneuse, tricoteuse (Xavier Tricot), de remmaillage de plus en plus précis et ténu, elle n’en finit jamais de couper les cheveux en quatre. Cette analyse interminable est fatigante et visuellement peut être réductrice. J’ai envie de me sauver dans la rue et de respirer à pleins poumons. On n’en a pas fini avec les analyses, questions à l’intérieur des questions – mincing away.

Pour une fois cette araignée admet qu’elle est fatiguée. Elle s’appuie sur le mur (voir la prostituée qui épie le client, dans l’ombre de la porte, contre la porte des années) ».13

La mère-araignée est un espace intime et oppressant à la fois. Elle protège l’espace et en même temps l’emprisonne, lui donnant envie de sortir.

(Se libérer de quoi, exactement ? De l’intimité territoriale et territorialisante ?)

La mère-araignée devient une sculpture en acier, gigantesque – 10 mètres de haut sur 10 mètres de large – que l’artiste réalise en 1999, à l’âge de 88 ans, à la demande de la Tate Gallery de Londres.

Elle se multiplie par la suite et s’expose en plein air à Bilbao, Ottawa, Zurich, Tokyo, Saint-Pétersbourg, Doha (et dans d’autres villes encore).14

La mère de Louise Bourgeois réparait des tapisseries.

Elle passait ses journées à tisser des fils.

Maillage

subst. masc.23

A. – Dimension des mailles d’un filet de pêche […]

B. – Par analogie Répartition en réseau plus ou moins dense […]

La ville est un maillage, une trame dont la densité se fait tantôt épaisse, tantôt dilatée.

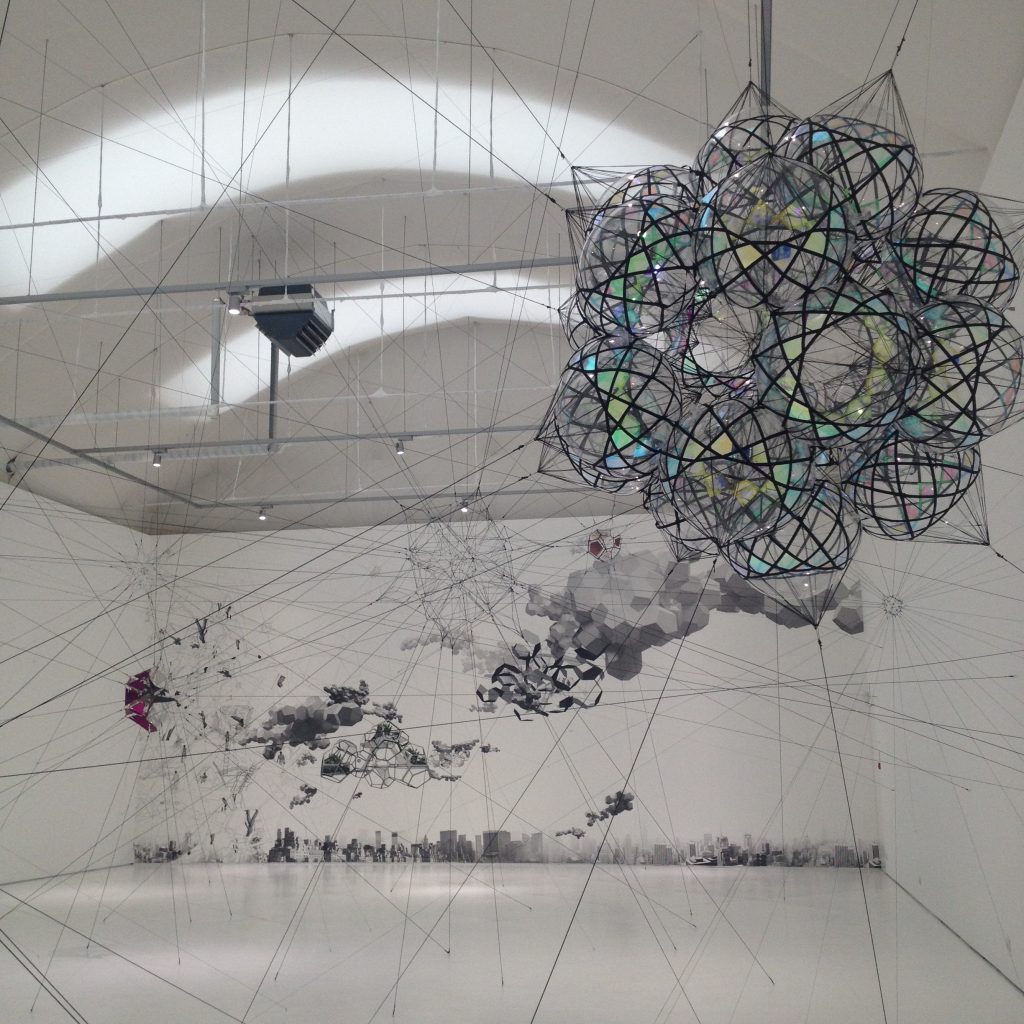

En mai 2017, j’ai visité la galerie des collectionneurs Vanhaerents. C’était quelques immeubles plus loin que mon domicile.

Tomas Saraceno y avait créé l’installation Many suns and Worlds.

© Elisabetta Rosa

L’installation faisait partie du projet Cloud-Cities que l’artiste construit autour de sa vision de la ville du futur, une ville modulaire située dans les nuages.

Pour le réaliser, il consulte des experts en architecture, ingénierie, biochimie, climatologie.15

Il explore la biosphère, la relation entre humains, environnement et technologie.

Anthropocène, Aérocène. Les montgolfières l’ont sans doute inspiré.16

Des toiles d’araignée tissées autour des nuages.