Banc

subst. masc.2

A. – Siège allongé, avec ou sans dossier, sur lequel plusieurs personnes peuvent s’asseoir en même temps […]

Le banc fait son apparition en tant que mobilier urbain à l’époque haussmannienne, quand la ville refait ses espaces publics pour qu’ils deviennent plus confortables, plus vivables.

Aujourd’hui, le banc peut devenir un des « dispositifs anti-SDF » les plus visibles. On en retrouve des exemples un peu partout en Europe.

T. Paquot écrit que « la déshumanisation d’une société commence par cela, par la disparition d’une chose aussi banale qu’un banc public, signe élémentaire de l’hospitalité, degré zéro du “vivre ensemble” ».1

Les bancs sont une invention de la ville bourgeoise. Ils sont nés avec les boulevards, les promenades dans les jardins. Ils sont la réponse urbaine à la nécessité de s’asseoir dans la rue, ils en sont la civilisation. Ils disciplinent le corps selon les conventions de la nouvelle bourgeoisie.

Avec le temps, l’imaginaire lié aux bancs se modifie et leur forme aussi. On passe de la grande variété de décorations et ornements du XIXe siècle au banc minimaliste du XXIe siècles. L’espace public se transforme aussi, il invite de plus en plus à la promenade, au mouvement.

Un banc à Paris

© French Moments. Source https://frenchmoments.eu/

Banc, Bruxelles, Boulevard Anspach

© Elisabetta Rosa

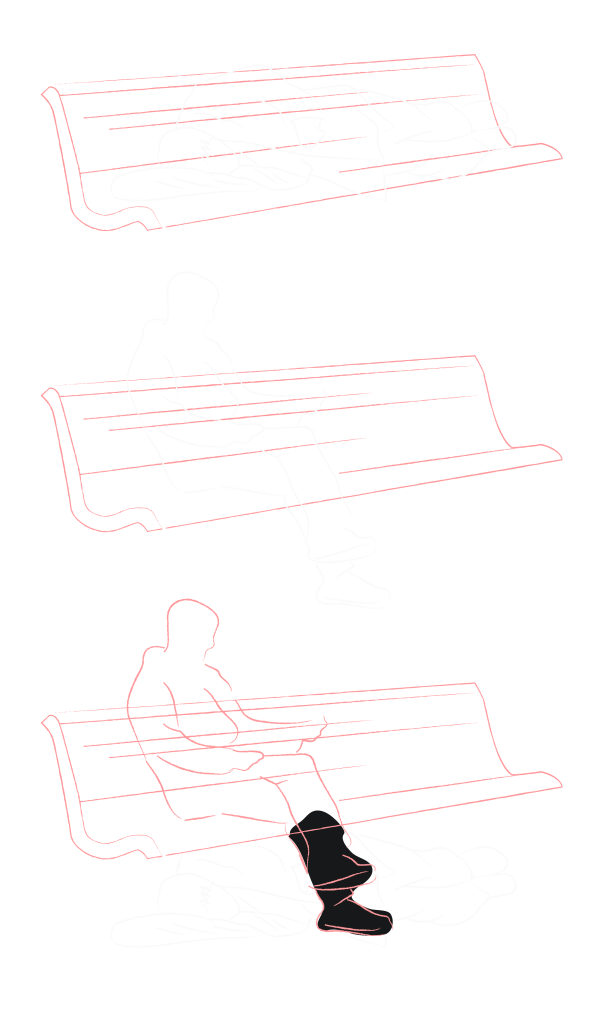

La forme allongée du banc invite à s’y détendre. Mais cela n’est pas permis, et il n’y a pas besoin de règles écrites pour le savoir.

Dans les imaginaires collectifs, il est souvent associé aux personnes sans-abri – ou, inversement, les représentations des personnes sans-abri sont souvent associées aux bancs.

Les règles – non écrites – qui accompagnent le banc dans la ville fonctionnaliste disent que l’espace public n’est pas fait pour dormir. Dans les villes européennes, le repos en public devient un acte obscène, presque autant que les pratiques sexuelles.

Au Japon, il existe des espaces où l’on peut dormir, en plein air ou à l’intérieur des bureaux, des écoles, dans les parcs.

En Europe, le corps allongé en public a une obscénité qu’on ne peut pas tolérer.

Le banc devient alors un micro-espace de résistance. Les jeunes qui se l’approprient tout au long d’un après-midi (manger, boire, s’embrasser, à géométrie variable) sont souvent accusés de le privatiser. Seuls les enfants ou les personnes âgées peuvent le faire.

Il arrive que le banc change de forme, devient une assise individuelle qui matérialise la dissuasion et la non-acceptabilité des pratiques et des personnes qui les utilisent.

Banc, Bruxelles, Métro De Brouckère

© Elisabetta Rosa

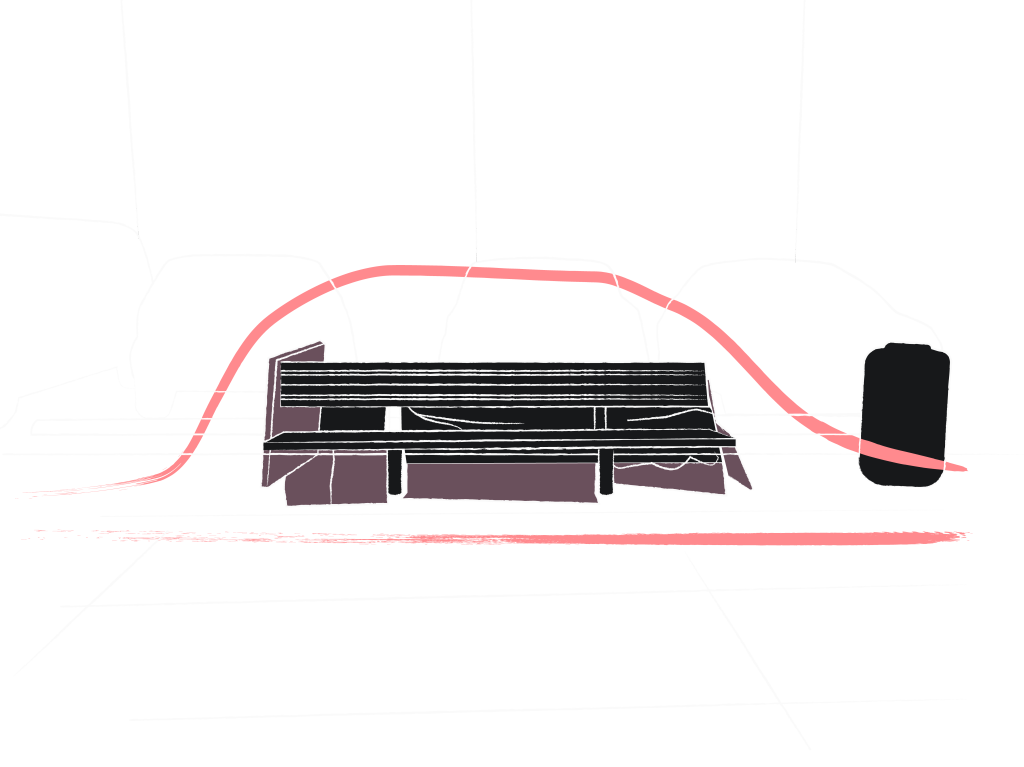

Contre cette déshumanisation de la ville, le collectif Design for Everyone (Bruxelles) réalise des interventions qui transforment l’architecture hostile des bancs et leur restituent la possibilité d’accueillir une personne allongée.

© Design for Everyone

Source : https://www.facebook.com/Design4E1

© Design for Everyone

Source : https://www.facebook.com/Design4E1

Ces interventions transforment le dessus du banc.

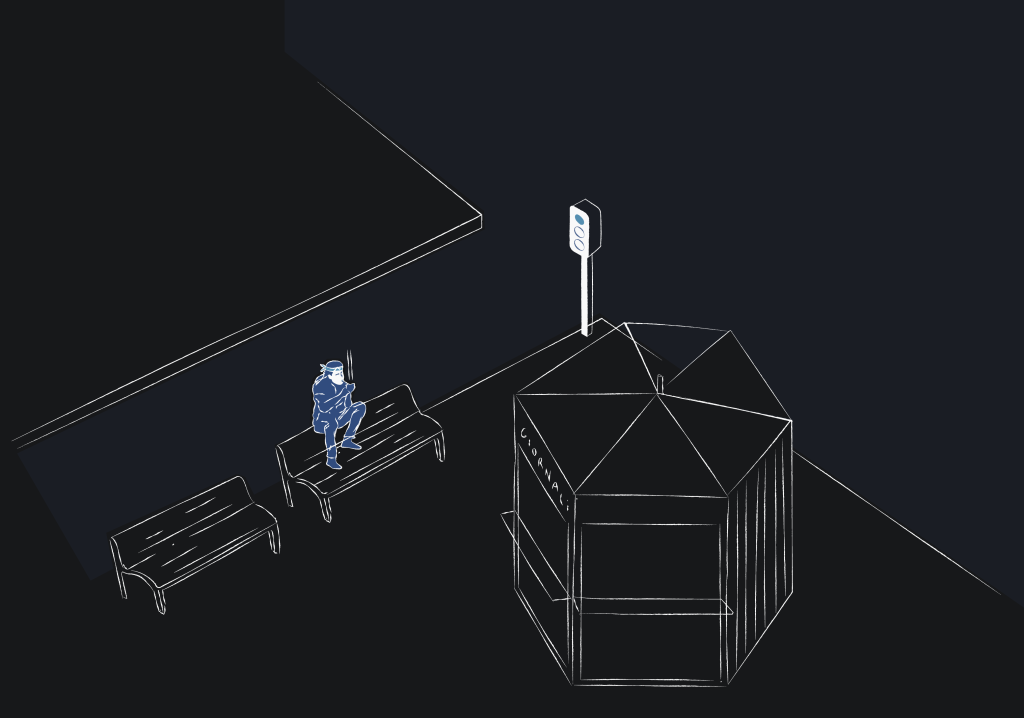

Mais le banc contient aussi un espace en dessous.

© Elisabetta Rosa

Ces cartons transforment – temporairement, de manière éphémère – l’espace du banc et le rendent habitable.

© Nuno Pinto da Cruz

Le banc est un pli.

Ce pli se multiplie, quand quelqu’un vient s’y asseoir ou dormir – dessus.

Ce pli se remplit, quand quelqu’un vient dormir – dessous.

Madame S. ou Monsieur J. ou Mademoiselle P. ont rendu habitable le dessous du banc.

En habitant le dessous du banc, la présence de Mme, Mr ou Mlle renverse sa fonction.

Cette présence dans le pli révèle l’autre côté de la surface sans que cela n’empêche d’autres de s’assoir ou de s’allonger.

© Nuno Pinto da Cruz

© Elisabetta Rosa

Madame S ou Monsieur J ou Mademoiselle P, elle est partie, ils sont partis.

Qu’en est-il du pli ? S’est-il estompé ?

Cet espace vidé – parce qu’il était rempli avant – entre la sous-face du banc et la sur-face du sol, existe-t-il encore ?

Si l’espace est vidé, reste l’épaisseur du pli entre le sol et le banc.

Épaisseur

subs. fém.3

A. – Distance séparant deux surfaces, deux courbes. Épaisseur d’une étoffe, d’une paroi, d’une ligne […]

Portion d’espace ou quantité de matière envisagée d’après cette dimension […]

C. – Au sens figuré [Appliqué à une réalité d’ordre intellectuel ou moral] Qualité de ce qui apparaît comme doté d’une troisième dimension (relief, profondeur) et constitué d’éléments nombreux et variés qui lui confèrent richesse, consistance et densité. L’épaisseur de la réalité, de la vie ; épaisseur humaine […].

L’épaisseur perdure dans le temps.

© Séverin Malaud, 2022

VASCO

© Nuno Pinto da Cruz